| |

|

Водопровод,

который построил инженер

Эвпалин Мегарский...

|

Попробуйте-ка подсчитать, сколько раз на дню вам приходится открывать водопроводный кран. Это убедит вас, что вода, которая всегда под рукой, несмотря на телефоны, пылесосы, холодильники и кондиционеры, самое важное из всех городских житейских удобств. А ведь среди водопотребителей не только жилые дома, но и магазины, театры, детские сады, школы, учреждения, больницы, зоопарк... городские фонтаны, наконец. И всех обеспечивает городской водопровод.

Если спросить, кто его изобрёл, большинство, не задумываясь, ответит -- древние римляне. Заслуги строителей знаменитых мостов-акведуков, дошедших до наших дней, и вправду велики. Тем не менее, ответ неверен: водопровод существовал задолго до римлян. Ему не меньше... четырёх тысяч лет. Вот давайте и перелистаем некоторые странички его любопытной истории.

Остатки древнейшей водопроводной системы археологи раскопали вместе с одним из дворцов на острове Крит в Средиземном море, где зарождались первые государства будущей Великой Эллады.

Конечно, водопроводом в нашем понимании назвать её можно довольно условно. И тем не менее наклонные каналы, в которых собиралась дождевая и талая вода, исправно доставляли её потребителям.

В дальнейшем именно по этому принципу устраивали водопроводы во всех древнегреческих городах-государствах: вода текла в них естественным путём, сверху вниз. Довольно подробное описание одного из них, сооружённого на острове Самос в VI веке до н.э., оставил знаменитый античный историк Геродот.

Питался он водой горного источника. Чтобы направить её в сторону города, в горе пробили туннель длиной почти в полтора километра и диаметром больше двух метров. Выйдя из туннеля, вода попадала в подведённые к нему керамические трубы, по которым и текла к жителям.

Правда, не надо думать, что поступала она, как в наше время, в каждый дом. Жителям приходилось ходить за ней к специальным водоёмам, устроенным в разных местах древнего города.

Геродот называет даже имя древнегреческого инженера, руководившего этим трудоёмким строительством -- Эвпалин Мегарский.

Позже системы древнегреческого водопровода значительно усложнились. Случилось это благодаря тому, что греческие учёные постигли многие законы механики и гидравлики и стали использовать для доставки воды принцип сифона.

Не особо вдаваясь в тонкости (вы сможете познакомиться с ними, изучая школьный курс физики), надо пояснить, что сифон -- это изогнутая трубка с коленами разной длины, в которой само движение воды создаёт высокое давление.

Именно такой водопровод и обнаружили археологи при раскопках в Пергаме, городе, который греки основали в Малой Азии. Вода поступала в город по свинцовым трубам диаметром в 30 см. Учёные подсчитали, что давление в них могло достигать 15 -- 20 атмосфер.

Правда, сложная сифонная конструкция требовала постоянного ухода и присмотра. В Древнем Риме пошли по более простому пути, предоставив воде течь естественным путем, повинуясь закону всемирного тяготения, от более высокого места к низкому.

Поэтому древнеримские водопроводы практически никогда не выходили из строя, но требовали колоссальных строительных работ. Впрочем, труд рабов был очень дешёв.

Вода шла в римские города из горных источников по вырубленным в скалах туннелям и акведукам -- водопроводным мостам с проложенными по ним каналами.

Остатки этих грандиозных сооружений дошли до нашего времени, причём сохранились не только на территории Италии, но и в других краях, некогда завоёванных Римской империей, -- в Испании, Франции...

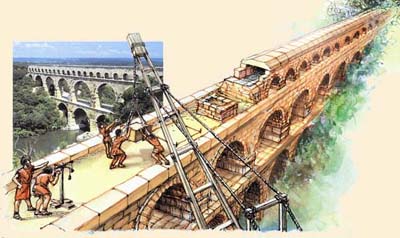

Пожалуй, больше всего поражает воображение колоссальный акведук близ города Нима (римляне называли его Немаус) в Южной Франции. Он поднимается над рекой Гар на 49 метров.

Возвести обычный арочный мост такой высоты, конечно, не удалось бы. Но древнеримские инженеры справились с задачей, построив один за другим целых три арочных моста.

Сложен акведук из великолепно пригнанных друг к другу обтёсанных камней, самые тяжёлые из них весят до 6 тонн.

|

|

Древний акведук в городе Ниме

|

Этот акведук был частью 50-километрового водопровода, ежедневно доставлявшего в Ним 30 тысяч кубометров чистой родниковой воды. Перепад высот в его начале и конце составлял 17 метров. Всё было рассчитано так, что вода шла равномерно, не слишком быстро, но и не застаиваясь по дороге. Построен нимский водопровод был в I веке до нашей эры.

Однако с падением Древнего Рима многое в Европе пришло в упадок. Долгие века не строились и водопроводные системы. Средневековый замок или город обходились колодцами или водой из ручьёв и рек. Пока город оставался небольшим, этого было вполне достаточно. Но с ростом населения и городских площадей пришлось решать проблему водоснабжения заново, особенно если город стоял в стороне от большой реки.

Поэтому уже в XVIII веке рядом с городами стали строить искусственные водохранилища -- перегораживали русло окрестного ручья или источника, а то и нескольких крепкой запрудой -- и получали водоём, постепенно всё больше и больше заполнявшийся водой. Для того чтобы поддерживать в нём определённый уровень, в плотине предусматривалась система стоков.

Впервые в Европе такие искусственные резервуары стали строить в Германии -- например, близ Штутгарта или Ганновера. Мало того, что образовывались большие запасы воды -- она отстаивалась и была заметно чище, чем в реке.

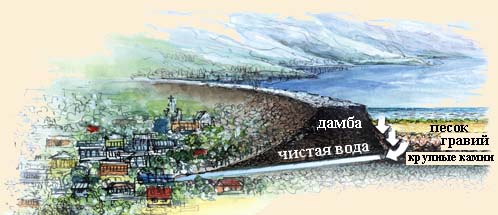

Но качество воды стало ещё выше, когда воду вдобавок стали пропускать через специальные фильтры. Устроены они были просто и остроумно -- представьте каменный бассейн, дно которого состоит из нескольких слоёв: сверху мелкий песок, потом более крупный и, наконец, камни больших размеров.

|

Природный водяной фильтр

|

|

|

Проходя сквозь такое "сито", вода оставляла большую часть загрязнений уже на верхнем песчаном слое, который время от времени приходилось заменять свежим.

А как решалась другая важная проблема -- ведь собранную и очищенную воду надо было еще доставить в город? Оказывается, хоть и прошло немало веков, точно так же, как в Древнем Риме. Водохранилище устраивали уровнем выше, чем лежал город, и вода текла по трубам самотёком, обеспечивая к тому же постоянный напор.

Правда, ещё в конце прошлого века горожанам, в том числе и москвичам, приходилось ходить по воду к специально устроенным колонкам или... фонтанам на городских площадях. Чтобы доставлять её прямо в квартиры, понадобились мощные насосные станции.

|

|

|

|

Водопровод из бамбука

|

|

Старинный колодец XVIII века

|

Любопытно, что задача обеспечения всех городских домов водой казалась тогда абсолютно невыполнимой. В одной из энциклопедий 1901 года можно найти такую фразу: "В очень больших городах полная централизация водоснабжения и невыполнима, и нежелательна".

По счастью, составители энциклопедии ошиблись. Водопроводный кран есть теперь в каждом доме, причём вода подаётся не только холодная, но и горячая. Сама же современная водопроводная система представляет собой сложное инженерное сооружение, хотя некоторые прежние решения используются и по сей день. Во всяком случае, воду города до сих пор в основном берут из специально устроенных водохранилищ.

|

|

|

|

Колодец с насосом

|

|

Водозаборный фонтан в Берлине

|

Зато несравненно сложнее и мощнее стали очистные станции, не говоря уж о насосах, способных поднимать воду на любой этаж, хоть тридцать второй, хоть сто десятый, как в небоскрёбе "Сирс Тауэр" в Чикаго. А сам водопровод стал для нас, горожан, столь же привычным, как уличное освещение или кинотеатр.

Кстати... Когда Москва праздновала 850-летний юбилей, наш журнал рассказывал о том, как работает московский водопровод. Если в ту пору вы ещё не получали "А почему?", советую найти в библиотеке третий номер за 1997 год и поинтересоваться.

|